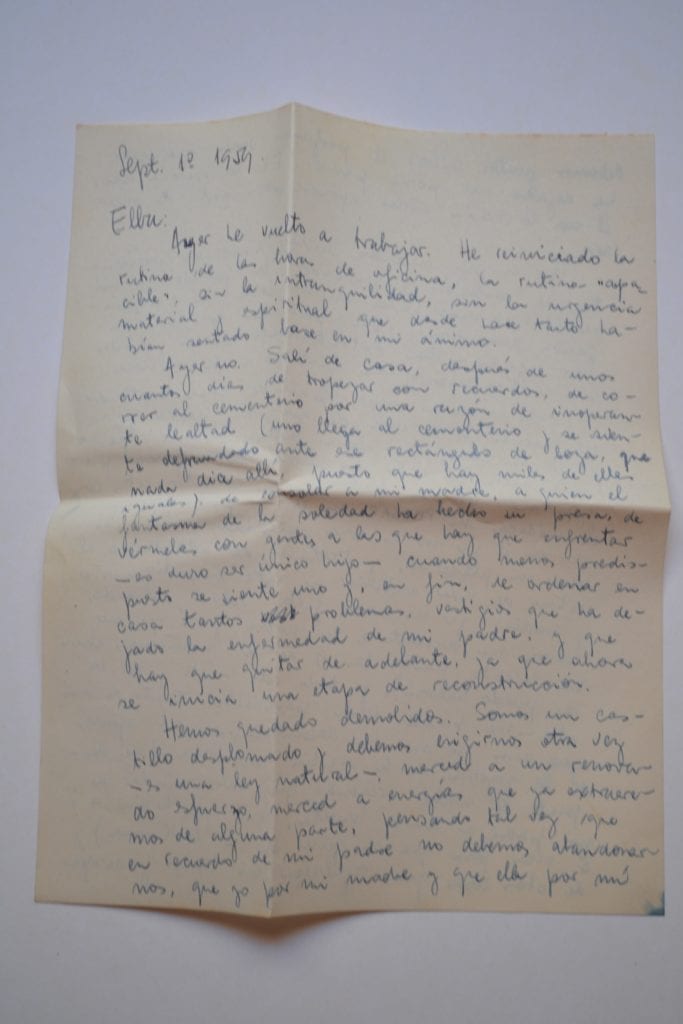

Sept. 1° 1959

Elba:

Ayer he vuelto a trabajar. He reiniciado la rutina de las horas de oficina, la rutina “apacible”, sin la intranquilidad, sin la urgencia material y espiritual que desde hace tanto había sentado base en mi ánimo.

Ayer no salí de casa, después de unos cuantos días de tropezar con recuerdos, de correr al cementerio por una razón de inoperante lealtad (uno llega al cementerio y se siente defraudado ante ese rectángulo de loza, que nada dice allí, puesto que hay miles de ellas iguales), de consolar a mi madre, a quien el fantasma de la soledad ha hecho su poesía, de vérmelas con gentes a las que hay que enfrentar -es duro ser único hijo- cuando menos predispuesto se siente uno y, en fin, de ordenar en casa tantos problemas, vestigios que ha dejado la enfermedad de mi padre, y que hay que quitar en adelante, ya que ahora se inicia una etapa de reconstrucción.

Hemos quedado demolidos. Somos un castillo desplomado y debemos erigirnos otra vez -es una ley material- merced a un renovado esfuerzo, merced a energías que ya extraeremos de alguna parte, pensando tal vez que en recuerdo de mi padre no debemos abandonarnos, que yo por mi madre y que ella por mí debemos juntos salvar el profundo vacío que nos ha dejado mi pobre padre. El lo quería así, él nos lo había dicho apenas poco antes de morir.

Así es que cuando hube iniciado trámites de sucesión y gestionado la pensión de mi madre, cuando hube encarrilado la “organización doméstica” (tan particular con mi padre enfermo- tan extrañamente calma y hasta sin sentido ahora), me reintegré a la oficina.

Esto sucedió ayer. Salí de casa tratando de hacerme a la idea de que mi padre ya no estaba en casa, que ahora estaba muerto, que no hacía falta ir a la farmacia ni telefonear preguntando por su fiebre, ni concretar citas con el médico, ni PENSAR en él -puesto que pensar en él ya no es una necesidad, sino más bien un placer-, y tratando de adaptarme al ritmo de vida anterior a este angustioso año y medio (ya no hace falta volver volando, ahora me acuesto a la noche y sé que no me levanto hasta las 9 de la mañana, ahora puedo salir…), y todo ésto -ésto y no lo otro- me parece una pesadilla. Tanto es así que aún no me he desembarazado del apuro, de la zozobra, de la vigilia nocturna (me despierto de noche creyendo que debo ayudar a mi padre a darse vuelta, cosa que hacía 4 o 5 veces para que su piel no se lastimara) y de otras cosas que regulaban mi tiempo y disponían enteramente de mí.

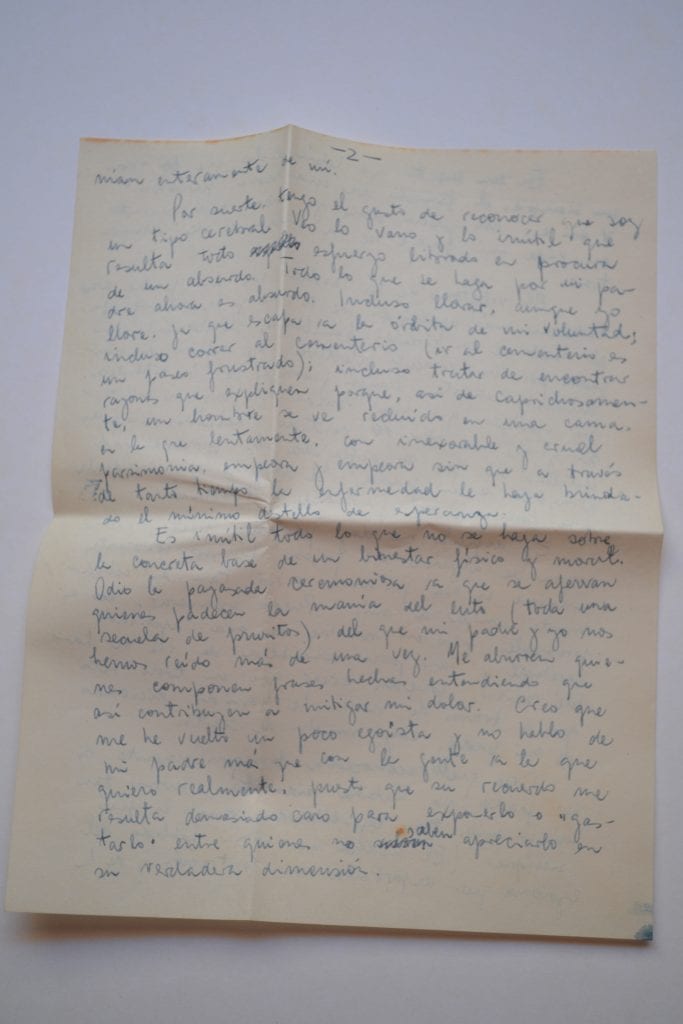

Por suerte, tengo el gusto de reconocer que soy un tipo cerebral- Veo lo vano y lo inútil que resulta todo esfuerzo librado en procura de un absurdo. Todo lo que se haga por mi padre ahora es absurdo. Incluso llorar, aunque yo llore, ya que escapa a la órbita de mi voluntad; incluso correr al cementerio (ir al cementerio es un paseo frustrado); incluso tratar de encontrar razones que expliquen porque, asi de caprichosamente, un hombre se ve reducido a una cama, en la que lentamente, con inexorable y cruel parsimonia, empeora y empeora sin que a través de tanto tiempo la enfermedad le haya brindado el mínimo destello de esperanza.

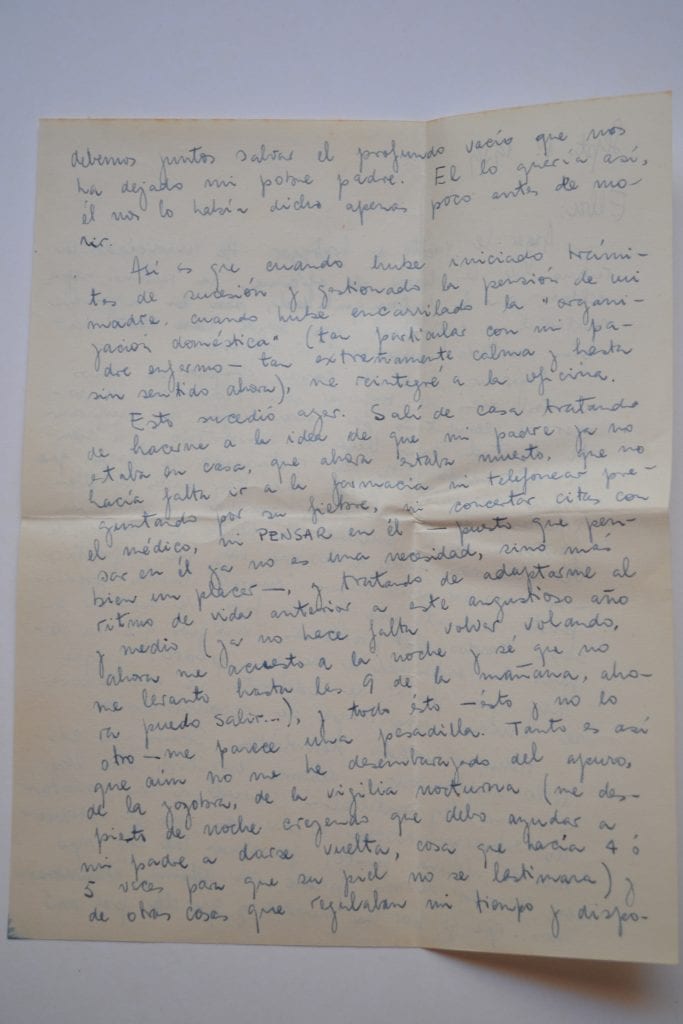

Es inútil todo lo que no se haga sobre la concreta base de un bienestar físico y moral. Odio la payasada ceremoniosa a que se aferran quienes padecen la manía del ente (toda una secuela de pruritos), del que mi padre y yo nos hemos reído más de una vez. Me aburren quienes componen frases hechas entendiendo que así contribuyen a mitigar mi dolor. Creo que me he vuelto un poco egoísta y no hablo de mi padre más que con la gente a la que quiero realmente, puesto que su recuerdo me resulta demasiado caro para exponerlo o “gastarlo” entre quienes no saben apreciarlo en su verdadera dimensión.

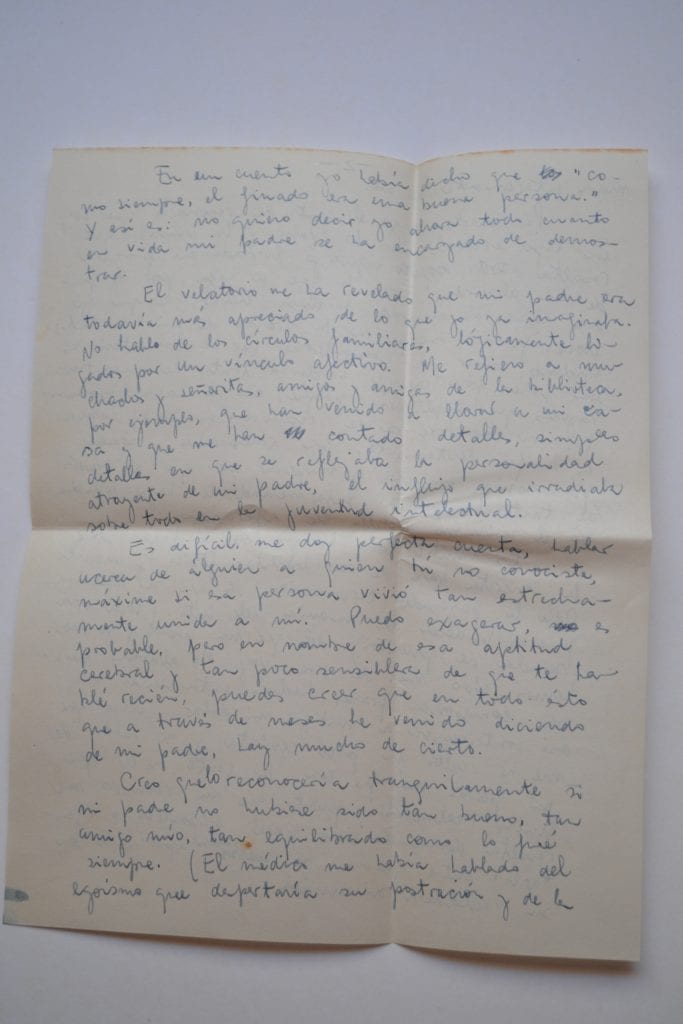

En un cuento yo había dicho que “como siempre, el finado era una buena persona.” Y así es: no quiero decir yo ahora todo cuanto en vida mi padre se ha encargado de demostrar.

El velatorio me ha revelado que mi padre era todavía más apreciado de lo que yo ya imaginaba. No hablo de los círculos familiares, lógicamente logrados por un vínculo afectivo. Me refiero a muchachos y señoritas, amigos y amigas de la biblioteca, por ejemplo, que han venido a llorar a mi casa y que me han contado detalles, simples detalles en que se reflejaba la personalidad atrayente de mi padre, el influjo que irradiaba sobre todos en la juventud intelectual.

Es difícil, me doy perfecta cuenta, hablar acerca de alguien a quien tú no conociste, máxime si esa persona vivió tan estrechamente unida a mí. Puedo exagerar, es probable, pero en nombre de esa aptitud cerebral y tan poco sensible de que te hablé recién, puedes creer que en todo ésto que a través de meses he venido diciendo de mi padre, hay mucho de cierto.

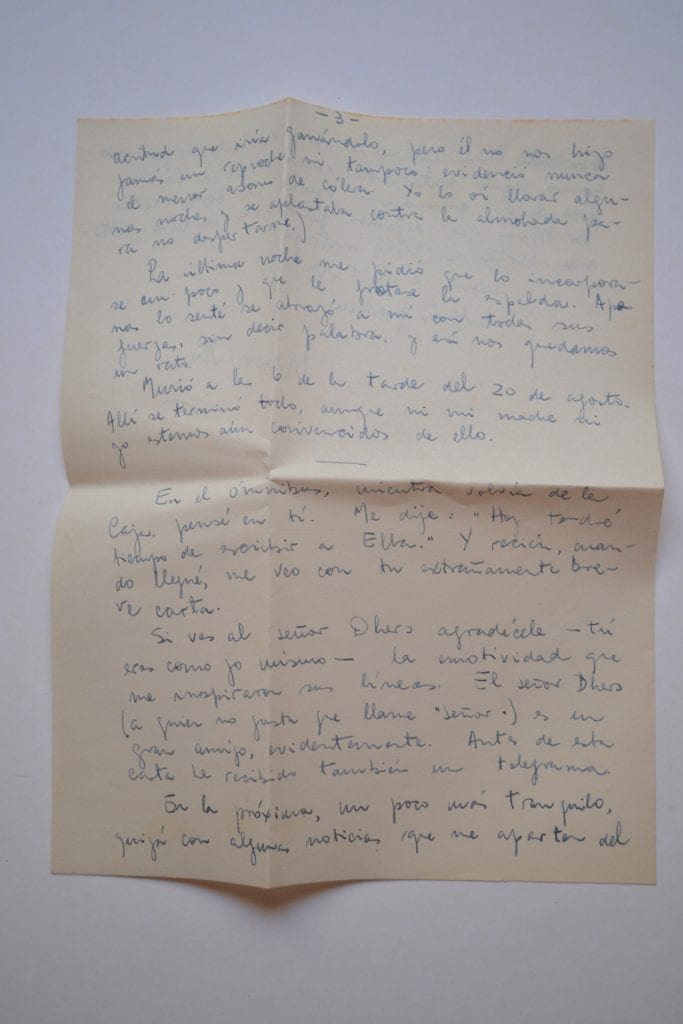

Creo que lo reconocería tranquilamente si mi padre no hubiese sido tan bueno, tan amigo mío, tan equilibrado como lo fué siempre. (El médico me había hablado del egoísmo que despertaría su postración y de la acritud que iría ganándolo, pero él no hizo jamás un reproche ni tampoco evidenció nunca el menor asomo de cólera. Yo lo oí llorar algunas noches y se aplastaba contra la almohada para no despertarme.)

La última noche me pidió que lo incorporase un poco y que le frotase la espalda. Apenas fuerzas, sin decir palabra, y así nos quedamos un rato.

Murió a las 6 de la tarde del 20 de agosto. Allí se terminó todo, aunque mi ni mi madre ni yo estemos aún convencidos de ello.

En el ómnibus, mientras volvía de la Caja, pensé en tí. Me dije: “Hoy tendré tiempo de escribir a Elba.” Y recién, cuando llegué, me veo con tu extrañamente breve carta.

Si ves al señor Dhers agradecéle -tú eres como yo mismo- la emotividad que me inspiraron sus líneas. El señor Dhers (a quien no gusta que llame “señor”) es un gran amigo, evidentemente. Antes de esta carta he recibido también un telegrama.

En la próxima, un poco más tranquilo, quizá con algunas noticias que me apartan del absorbente tema que me ha ocupado hasta hoy -no quiero seguir tratándolo, quiero desprenderme un poco de su presencia- volveré a comentarte los temas que dejamos pendientes en tu última carta de “largo metraje”

Saluda a los tuyos.

Hasta la próxima

Noberto.